‘Vigilar y castigar‘, el influyente libro que Michel Foucault publicó en 1975, cumple 50 años convertido en una obra clave para entender cómo opera el poder en las sociedades modernas. Medio siglo después, su diagnóstico sigue vigente en un mundo donde la tecnología y la vigilancia digital han perfeccionado el panóptico que el filósofo francés solo alcanzó a imaginar.

En 1757, en una plaza de París, un hombre es condenado a morir de la forma más cruel que el poder ha imaginado. Se llama Robert-François Damiens. Su delito fue atentar contra la vida del rey Luis XV. El castigo: una ejecución pública, lenta, dolorosa, minuciosa. Su cuerpo será quemado, desgarrado con tenazas, descuartizado por caballos. Frente a una muchedumbre enardecida, los verdugos cumplen su tarea con precisión escalofriante.

Ese es el inicio de Vigilar y castigar, el libro más feroz, y tal vez más lúcido, de Michel Foucault. Un texto que, desde la primera página, nos lanza una advertencia: el castigo no ha desaparecido, solo ha mutado. El dolor físico se ha convertido en control administrativo. Ya no se trata de escarmentar con sangre, sino de vigilar en silencio.

- Para leer en LA RUEDA SUELTA: Antonio Caballero y la historia que no cesa.

¿Qué plantea Vigilar y castigar, de Michel Foucault, sobre la prisión?

Foucault propone un viaje. Después de mostrarnos esa escena dantesca del suplicio, nos lleva a otro tiempo, a comienzos del siglo XIX. Ya no hay verdugos ni gritos. Hay horarios, manuales, rutinas. Las prisiones se llenan de reglamentos, de disciplinas precisas, como la hora de levantarse, el momento para asearse, las actividades después del almuerzo.

“El cuerpo ha dejado de ser el blanco principal de la represión penal”, escribe Foucault. El castigo ya no se inscribe en la carne, sino en el tiempo, en el comportamiento, en el alma. Es un pasaje, como él lo llama, de una “economía de las sensaciones insoportables” a una “economía de los derechos suspendidos”. Lo que antes dolía ahora se administra.

El panóptico o la pesadilla sin látigo

En este nuevo régimen no hay necesidad de espectáculo. El poder se vuelve más eficaz cuanto más invisible es. De ahí que aparezca uno de los conceptos más célebres de la obra: el panóptico. Diseñado por Jeremy Bentham, el panóptico es una torre central desde la cual se puede ver todo, pero sin ser visto. Su lógica no requiere vigilancia constante: basta con que el vigilado no sepa si está siendo observado. La duda es suficiente para disciplinar.

- Más en LA RUEDA SUELTA: ¡El hombre que manipuló al siglo XX!

Foucault ve en el panóptico mucho más que una estructura arquitectónica. Es una metáfora del poder moderno. Una forma de control que se infiltra en todos los rincones: las prisiones, las escuelas, los hospitales, las fábricas. Se observa, se mide, se clasifica. Se transforma la vigilancia en saber. Y el saber en dominio.

Del castigo al laboratorio

La cárcel ya no es solo un lugar de encierro. Es un laboratorio. Se convierte en una maquinaria para producir conocimiento sobre los individuos. Se registra, se anota, se archiva. Cada recluso es una ficha clínica, un objeto de estudio, una cifra que se suma al sistema. “Es preciso que el preso pueda ser mantenido bajo una mirada permanente”, escribe Foucault. “Es preciso que se registren y contabilicen todas las notas que se puedan tomar sobre él”.

Así, la prisión se convierte en la sede de un nuevo saber: un saber sobre los cuerpos, las conductas, las desviaciones. Y este saber es inseparable del poder. Vigilar es producir información. Castigar es normalizar.

¿Y la rehabilitación?

El cuarto capítulo del libro, significativamente titulado “Prisión”, nos enfrenta a una paradoja: las cárceles, lejos de corregir, fabrican delincuentes. No son instituciones de reforma, sino de reproducción. Lo que prometen —reinsertar al individuo en la sociedad— es lo que menos logran. Lo que hacen, en cambio, es atrapar a los mismos cuerpos una y otra vez, rotos, humillados, criminalizados.

“El trabajo es la providencia de los pueblos modernos; hace en ellos las veces de moral”, dice Foucault. Pero no lo dice para celebrarlo, sino para advertir que el sistema penitenciario ha sido funcional a una sociedad que necesita mano de obra disciplinada. La prisión no solo castiga: produce cuerpos útiles, ajustados a las normas de la producción industrial. Obreros del castigo.

¿Y qué nos dice hoy Vigilar y castigar, de Michel Foucault?

Foucault publicó Vigilar y castigar en 1975. Cincuenta años después, sus intuiciones parecen más nítidas que nunca. Vivimos en sociedades obsesionadas con la seguridad, la vigilancia y el rendimiento. Las cámaras están por todas partes. Los celulares rastrean cada movimiento. Las redes sociales recopilan información incluso cuando dormimos. El panóptico ya no es una torre en el centro de la prisión: es una aplicación que llevamos en el bolsillo.

Y lo más inquietante: muchos aceptamos esa vigilancia con gusto. Nos exponemos, nos autocensuramos, nos medimos. Ya no hace falta un guardia: el poder ha sido internalizado. “El poder no es una sustancia, sino un ejercicio”, dijo Foucault. “No se encuentra centralizado en el Estado, sino difuso en el tejido social”, agregó. No prohíbe, regula, tampoco impide, pero organiza. Nos da una libertad aparente que, en realidad, está acotada por la norma. El deseo ya no se reprime: se administra.

Un ejemplo claro lo ofrece la película The Truman Show (1998), donde Truman Burbank es vigilado constantemente sin saberlo, convertido en entretenimiento para una audiencia global. Como anticipó Foucault, la vigilancia más eficaz es aquella que no percibimos.

El legado de un pensador incómodo

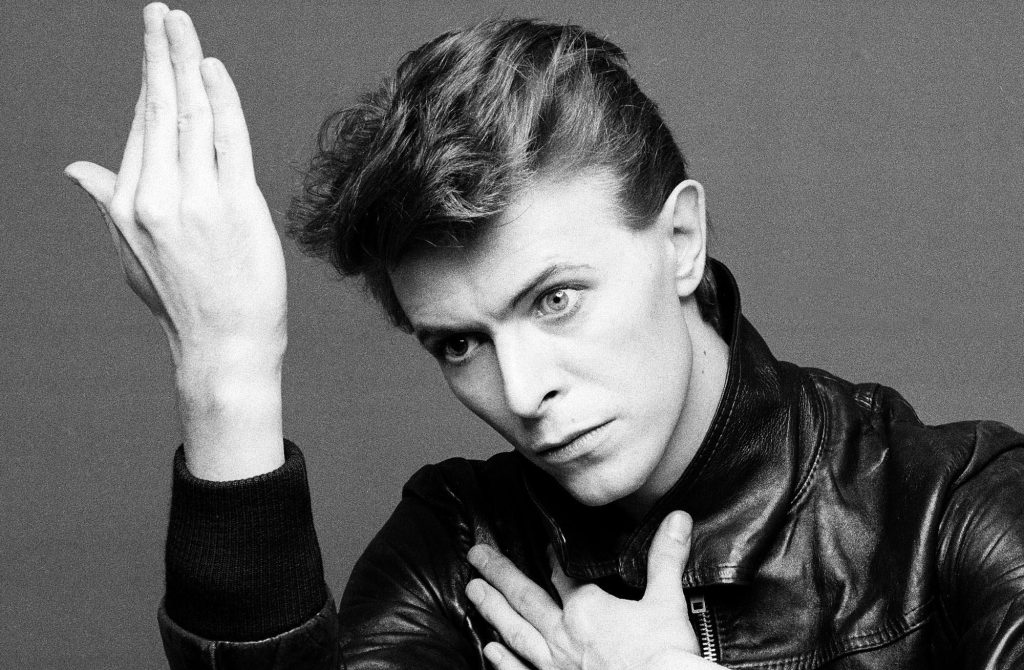

Michel Foucault no fue un pensador cómodo. Hijo rebelde de Kant y Nietzsche, desconfió de las verdades absolutas y de las instituciones que dicen hablar en nombre del bien. Se interesó por los márgenes: los locos, los presos, los enfermos. Quiso entender cómo el poder opera no solo desde los gobiernos, sino desde los saberes: la medicina, la psicología, el derecho.

Otra invitación de LA RUEDA SUELTA: Cuando miramos a Colombia entre líneas

Vigilar y castigar no es solo una crítica a la prisión. Es una crítica a todos los sistemas que nos clasifican, nos comparan, nos miden, una advertencia contra los dispositivos que, en nombre del orden o de la salud, invaden la intimidad y moldean nuestras vidas.

Es, también, un espejo que mortifica. Porque nos muestra que el castigo no ha desaparecido, que la disciplina sigue operando, y que la libertad, tal como la entendemos, tal vez sea solo otra forma de control.