Un análisis de ‘Eichmann en Jerusalén’, de Hannah Arendt. Sus reflexiones sobre el juicio donde revela cuestionamientos sobre la obediencia, la banalidad del mal y la responsabilidad individual en el Holocausto.

“No soy el monstruo en el que quieren transformarme… soy la víctima de un engaño.”

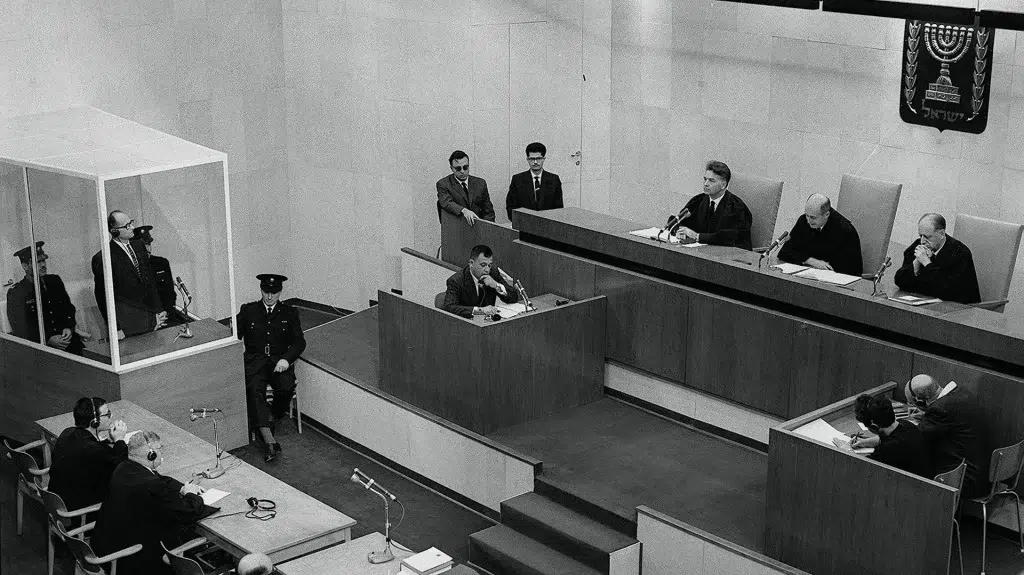

Así se defendió Adolf Eichmann ante el tribunal israelí que lo juzgó en Jerusalén en 1961 por su papel clave en el Holocausto. Y quien tomó nota —crítica, filosa, implacable— fue Hannah Arendt. Su libro Eichmann en Jerusalén no solo desató un escándalo intelectual, también planteó preguntas incómodas sobre la obediencia, la justicia y la responsabilidad individual frente al horror.

Un juicio histórico: análisis de Eichmann en Jerusalén

Eichmann fue uno de los grandes arquitectos logísticos de la “Solución Final”. No mató con sus propias manos, pero organizó trenes, deportaciones y listas. Huyó a Argentina al terminar la guerra, pero en 1960 fue capturado por el Mossad. Lo llevaron a Israel para juzgarlo por crímenes contra la humanidad. El mundo entero siguió el proceso.

Lo que más desconcertó a Arendt, enviada como cronista por The New Yorker, fue que Eichmann no parecía un monstruo, ni un fanático. Tampoco un sádico. Era, según ella, un funcionario gris. Un burócrata mediocre que ejecutaba órdenes sin pensar demasiado en sus consecuencias.

Desde el estrado, repetía una y otra vez:

Adolf Eichmann

“Mi única culpa fue obedecer. Los únicos responsables eran mis jefes.”

¿Se juzgaba al nazismo o a un hombre?

El juicio a Eichmann no solo enfrentaba a un acusado, sino a una época entera. ¿Se podía hacer justicia sin convertir el proceso en espectáculo? ¿Era Eichmann un símbolo del régimen nazi o un individuo con voluntad propia?

Arendt planteó una hipótesis peligrosa: el mal puede no tener rostro aterrador. “Lo más inquietante no era su crueldad, sino su normalidad”, escribió.

- Para leer de filosofía en LA RUEDA SUELTA: “Vivimos en una sociedad del conocimiento que produce mucha ignorancia”: Marina Garcés

Eso es lo que llamó la banalidad del mal: la posibilidad de que los crímenes más atroces sean cometidos por personas comunes, incapaces de pensar por sí mismas, atrapadas en estructuras burocráticas que diluyen la responsabilidad.No se trataba de justificar a Eichmann. Arendt no lo absuelve. Lo que hace es cambiar el foco: del monstruo al sistema, del odio al automatismo, de la patología al pensamiento. O, mejor, a su ausencia.

Una obediencia sin conciencia

Eichmann aseguraba que nunca mató a nadie directamente. Que era solo una pieza más. Que habría matado a su propio padre si se lo ordenaban. Arendt ve en esto la raíz del problema: no se trata solo de actos atroces, sino de una desconexión radical entre el actuar y el pensar.

“Los delitos de Eichmann solo podían ser cometidos bajo un Estado criminal y un orden jurídico criminal”,

escribió Hannah Arendt

En otras palabras: el mal moderno ya no requiere pasión ni convicción. Le basta con reglas, sellos, protocolos, cargos y miedo. Lo escalofriante no es el sadismo, sino el cumplimiento eficiente de la barbarie.

¿Una víctima del sistema? un ángulo en el análisis de Eichmann en Jerusalén

Eichmann no gritaba consignas racistas. No se le escucharon discursos de odio. Incluso decía haber tenido buenas relaciones con judíos antes de la guerra. Pero nada de eso lo eximió: fue condenado a muerte y ejecutado en 1962.

Aun así, el retrato que Arendt ofreció incomodó profundamente. En especial a sectores de la comunidad judía que sintieron que desdibujaba la magnitud del horror. ¿Cómo decir que Eichmann no era un monstruo? ¿No era eso minimizar su culpa?

Arendt fue duramente atacada. Se la acusó de falta de empatía, de traición intelectual. Algunos llegaron a decir que su libro servía a los negacionistas. Pero ella insistía: comprender no es justificar. Pensar en voz alta sobre el mal es lo opuesto a ser cómplice. Es una forma de resistencia.

Y es que lo que proponía era más inquietante aún: si el mal puede ser banal, entonces nadie está exento de la posibilidad de cometerlo. No hace falta odiar. Basta con no pensar.

Un libro incómodo, una idea que persiste

Hoy, Eichmann en Jerusalén sigue generando incomodidad. No porque glorifique al acusado, sino porque deja al lector con una pregunta más difícil: ¿qué habría hecho yo en su lugar? ¿Habría obedecido? ¿Habría pensado?

Vivimos en tiempos donde resurgen los discursos autoritarios, donde muchos prefieren repetir lo que dicen sus líderes o algoritmos, sin detenerse a reflexionar. En ese contexto, el legado de Arendt no es solo filosófico: es urgente.

- Pensamos en el mal como algo lejano, monstruoso, casi mitológico. Pero a veces se parece demasiado a nosotros. 👉 En LA RUEDA SUELTA: “Jack el Destripador era un cobarde, no era ningún genio, ni ninguna criatura sobrenatural”.

“La irreflexión, más que la maldad consciente, es lo que permite los crímenes más atroces”.

Hanna Arendt

Ese es, tal vez, su juicio más radical. Uno que no terminó con la ejecución de Eichmann, sino que sigue resonando cada vez que la obediencia se convierte en virtud y la conciencia, en estorbo.

Pensar, aún cuando incomoda. Pensar, aún cuando duele.

Eso fue lo que hizo Arendt en su análisis de Eichmann en Jerusalén.

Eso es lo que sigue haciendo falta.

🌀 ¿Te interesa cómo el pensamiento moldea la historia?

En LA RUEDA SUELTA seguimos explorando las ideas que marcaron el siglo XX.

👉 No te pierdas: ¡El hombre que manipuló al siglo XX!

(Sí, existió. Y su influencia llega hasta nuestros días).

📬 Suscríbete al boletín de La rueda suelta

Crónicas, ideas e historias cada semana para pensar distinto.

Pingback: Jeanne Dielman de Chantal Akerman: 50 años de cine radical