Desde ‘Peregrinación de Alpha‘, Ancízar lo dijo y sigue vigente en 2025: la costumbre, la Iglesia y los malos caminos frenan. Su crónica de la Comisión Corográfica muestra provincias desconectadas, tensiones Iglesia-Estado y déficit de escuela y vías como barreras al desarrollo.

Por José Ángel Báez

‘Peregrinación de Alpha’, un clásico

Este libro ocupa un lugar raro y poderoso. Es un clásico, por su peso en la geografía, la historia y la literatura colombianas, y también un libro de culto, no es masivo, pero convoca lectores fieles que vuelven a él por su manera de mirar el país.

Su fuerza está en la mezcla de relato de viaje con pulso de crónica, informe público que recoge datos y editorial que toma posición.

A mediados del siglo XIX, Ancízar recorre pueblos de Boyacá, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander, y documenta costumbres, economías locales y maneras de vivir. Lo hace con escenas y con cifras, con conversaciones en cocinas y plazas. Cada apunte desemboca en una idea de país.

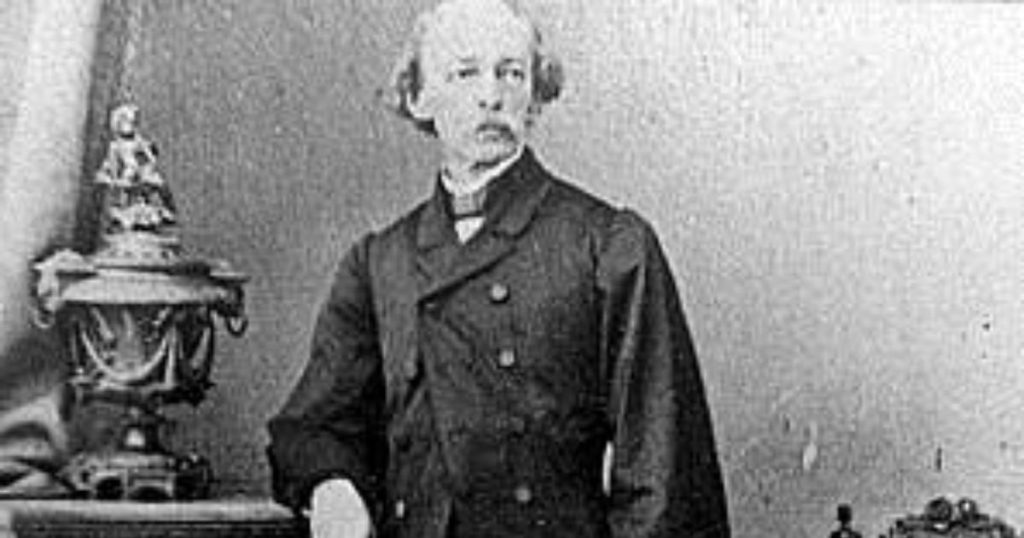

La Comisión Corográfica

El viaje no es capricho. Forma parte de la Comisión Corográfica (1850–1862), la empresa científico-estatal más ambiciosa de la Nueva Granada, liderada por Agustín Codazzi y Manuel Ponce de León, para describir y mapear el territorio. La apuesta era conocer un país apenas conocido para fortalecer el Estado nacional y orientar el desarrollo sobre la base de su riqueza natural.

En el cuaderno de Ancízar hay precios, caminos, oficios, arquitectura, clima y carácter. De esa mirada sale una frase que funciona como diagnóstico de época: “Vivían, mas no progresaban, como lo prueba Santafé, capital del virreinato, que a los 265 años de fundada no tenía más de 17.825 habitantes de todas clases”. (p. 208). No es una lamentación, es un juicio administrativo.

Una pintura del país

‘Peregrinación de Alpha‘ puede leerse como una pintura en movimiento. Retrata geografía y tramas urbanas, detalla vestuarios y oficios, escucha mercados y evalúa el estado de templos y escuelas. Esa minuciosidad organiza cuadros vivos de provincias como Vélez, Socorro, Tundama, Tunja, Soto, Ocaña, Santander y Pamplona. El resultado es una crónica que oscila entre el periodismo y la literatura de viajes, en diálogo con la tradición de los viajeros del XIX —Humboldt, Mollien, Hamilton, Le Moyne, Holton, Saffray, André, Cané y D’Espagnat—, pero con un propósito adicional: incidir en la toma de decisiones públicas.

- Para leer en La RUEDA SUELTA: Peregrino transparente, inspirado en Peregrinación de Alpha.

La república frente a la inercia colonial

La Peregrinación captura un país que proclamó su independencia pero conserva un sustrato colonial que sabotea el cambio. Ancízar identifica prácticas y arreglos de poder que perpetúan desigualdades y frenan la modernización. El libro es, en ese punto, una invitación a romper con la pauta heredada y construir una sociedad más equitativa con un Estado capaz de invertir, educar y conectar.

Iglesia y Estado: líneas que no deben cruzarse

El hilo religioso atraviesa la obra con tensión. Ancízar no discute la fe; discute su captura de la vida civil. En Muzo, por ejemplo, el cura está ausente. Los templos aparecen cerrados y sucios. La administración de sacramentos deriva en prácticas que él considera abusivas. Lo resume así: “la conducta de los curas es la causa principal del bienestar o decadencia de estos lejanos pueblos” y habla de un “estado de abandono y desaseo” (p. 70).

La tesis se completa más adelante. “La religión es el fundamento de toda sociedad, pero la instrucción pública es el indispensable resorte de su mejora…”; y advierte sobre “la teocracia, causa principal de nuestras miserias políticas” (p. 600).

El libro defiende, con claridad, la separación efectiva entre Iglesia y Estado —laicidad— para que escuela, justicia y obras públicas no dependan del púlpito. Su posición encaja con el ciclo de reformas liberales desde 1849: abolición de la esclavitud, libertad de imprenta y recorte de privilegios eclesiásticos.

Peregrinación de Alpha: caminos, comercio y escuela

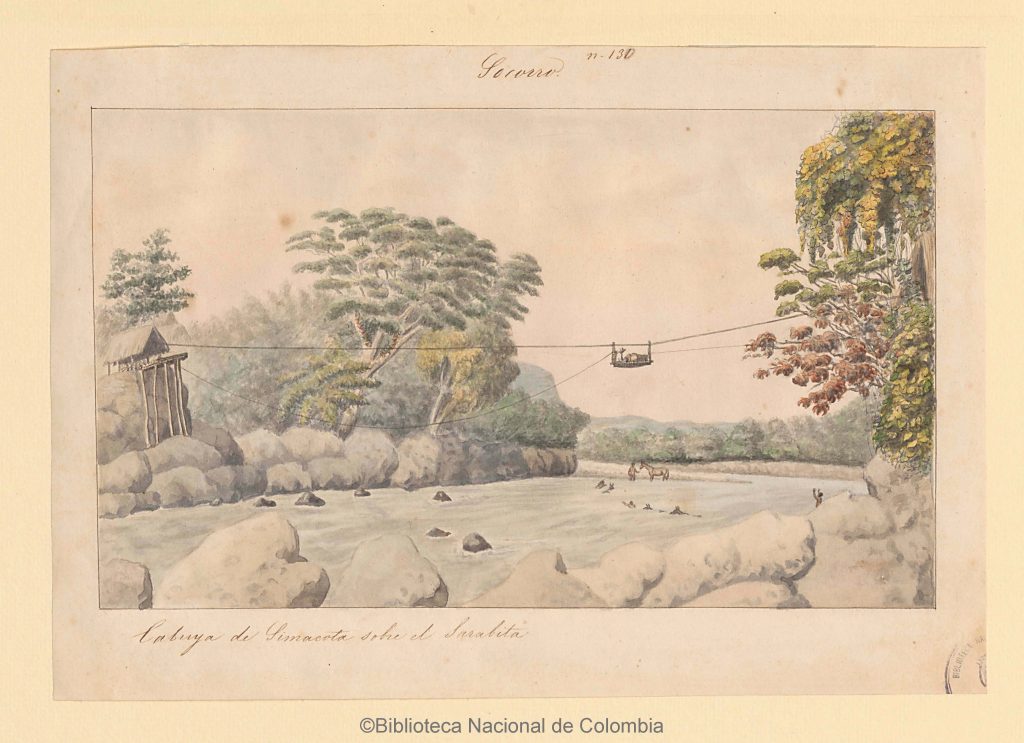

El otro gran eje es logístico. Ancízar enumera una economía regional viva, lienzos y mantas de algodón, ruanas y bayetas de lana, trigo, añil, anís, panela, miel de caña. Y un poco después identifica el cuello de botella: la incomunicación.

“La causa principal de esta parálisis es la falta de un buen camino que ponga en comunicación el centro de la provincia con el Magdalena” (p. 116). Allí se condensa su idea de modernidad: conectar territorios, sostener circuitos comerciales, alfabetizar. Cuando examina la ruta hacia el río insiste: “Como la prosperidad y bienestar de la provincia dependen para lo futuro enteramente de su fácil comunicación con el Magdalena, resolvimos examinar este camino” (p. 121). No hay teoría importada; hay política pública material.

Otra más para leer en LA RUEDA SUELTA: Antonio Caballero y la historia que no cesa

Para empezar, lo que Ancízar vio desde la trocha conversa con una historiografía que, siglo y medio después, sigue haciéndose las mismas preguntas. Así, Rubén Jaramillo Vélez la llamó “modernidad postergada”: una modernidad que en Colombia se anuncia en la política, pero no cuaja en cultura cívica ni en ciudadanía efectiva [1].

Por su parte, Malcolm Deas desarmó los autoengaños: en concreto, un Estado realmente pobre y un país con “sistema de comunicaciones extremadamente malo”; formulaciones que bajan la discusión a tierra, es decir, a problemas de presupuesto, administración y mantenimiento [2].

A su vez, Salomón Kalmanovitz desplazó la explicación del atraso de la mera herencia colonial hacia las relaciones sociales imperantes —concentración de la tierra, rentas mezquinas, bloqueo de la acumulación—; esa advertencia dialoga con el cuello de botella físico que el propio Ancízar señalaba en cada camino [3].

Lecturas en diálogo: del XIX al XXI

Malcolm Deas desarmó los autoengaños, un Estado realmente pobre y un país con “sistema de comunicaciones extremadamente malo”, formulaciones que bajan la discusión a tierra. Problemas de presupuesto, administración, mantenimiento. [2].

Salomón Kalmanovitz desplazó la explicación del atraso de la mera herencia colonial hacia las relaciones sociales imperantes —concentración de la tierra, rentas mezquinas, bloqueo de la acumulación—, advertencia que dialoga con el cuello de botella físico que el propio Ancízar señalaba en cada camino [3].

Por su parte, Jorge Orlando Melo mostró cómo el liberalismo decimonónico operó en un territorio además fragmentado en cuatro grandes regiones relativamente aisladas por selvas y malos caminos. Y en consecuencia, esa geografía limitó el alcance de las reformas [4].

Asimismo, Marco Palacios afinó la tipología del liberalismo: por un lado, una corriente “francesa”, anticlerical y estatista (Murillo Toro); por otro, una “inglesa”, de libertad religiosa y económica, ejército mínimo y gobierno restringido por la ley (Samper, Aquileo Parra). En suma, dos estilos que tensionaron el proyecto reformista [5].

Finalmente, Gilberto Loaiza Cano leyó la escritura de costumbres —y la Peregrinación— como tecnología política; de este modo, describir territorio y pueblo fue también una manera de gobernar y encauzar, así, la irrupción del “pueblo” en la vida pública [6].

Y Juan Pablo Guerra reconstruyó cómo ese programa liberal —separación Iglesia-Estado, expulsión de jesuitas, matrimonio civil, abolición de la esclavitud— se debatió desde la prensa y los púlpitos hasta derivar en guerra, con un llamado a sostener un clero “civilizador, progresista y tolerante” [7].

El cierre de Peregrinación de Alpha

Al final, el río aparece como horizonte y metáfora. En efecto, conectar con el Magdalena —ayer camino de mulas; hoy corredor multimodal y conectividad— significa conectar al país consigo mismo. Así, cambian los nombres; sin embargo, no la ecuación. Por lo tanto, Peregrinación de Alpha no es un álbum de estampas del XIX; más bien, es una crónica que piensa el Estado y que, dos siglos después, todavía nos pide lo mismo que su autor: se vivía, mas no se progresaba.

La modernidad, laicidad, infraestructura, educación, no fue para Ancízar una consigna, sino una obra de gobierno. Por eso su libro es clásico y de culto, todavía nos pone a caminar.

Notas (ediciones de referencia)

[1] Rubén Jaramillo Vélez, Colombia: la modernidad postergada. G. Rivas Moreno, 1994 (y reimpresiones).

[2] Malcolm Deas, Del poder y la gramática: y otros ensayos sobre historia, política y literatura colombianas. Tercer Mundo Editores, 1993.

[3] Salomón Kalmanovitz, Economía y nación: una breve historia de Colombia. Tercer Mundo Editores, 1994.

[4] Jorge Orlando Melo, “Las vicisitudes del modelo liberal (1850–1899)”, en José Antonio Ocampo (ed.), Historia económica de Colombia. FCE, 2015.

[5] Marco Palacios, Parábola del liberalismo. Grupo Editorial Norma, 1999.

[6] Gilberto Loaiza Cano, “La nación en novelas (Manuela y María)”, en Humberto Quiceno C. (ed.), La nación imaginada: ensayos sobre los proyectos de nación en Colombia y América Latina en el siglo XIX. Universidad del Valle, 2015.

[7] Juan Pablo Guerra Lopera, “Las reformas liberales en la Nueva Granada a mediados del siglo XIX. De la prensa de opinión a la guerra”, Quirón, Facultad de Ciencias Humanas y Económicas, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, 2014.

[8] Manuel Ancízar, Peregrinación de Alpha. Edición Ministerio de Cultura – Biblioteca Nacional de Colombia, 2016 (citas: págs. 70, 116, 121, 208 y 600).