El uruguayo Ramiro Sanchiz es uno de los más importantes y productivos escritores de ciencia ficción en América Latina. En esta conversación habla de David Bowie, posthumanismo sónico y de cómo el músico inglés llevó la identidad, el cuerpo y la ficción hasta el límite. Nota del editor: Entrevista publicada originalmente en 2021. David Bowie murió el 10 de enero de 2016; esta actualización aparece a casi una década de su muerte. Desde entonces, la obra de Sanchiz siguió creciendo y su lectura de Bowie también. Conviene verificar disponibilidad actual de ediciones y novedades en editoriales y librerías independientes.

David Bowie, posthumanismo sónico y la mirada de Ramiro Sanchiz

Pocos como David Bowie (1947-2016) pueden soportar tantas lecturas. Su complejidad, su puesta en escena y su forma particular de encarar la realidad lo convierten en un artista inagotable. Han pasado cinco años desde su muerte y las interpretaciones no paran (tal vez nunca lo hagan). El escritor y filósofo Ramiro Sanchiz tiene una más y ha ido un poco más allá con su libro David Bowie, posthumanismo sónico (Ediciones Holobionte).

El uruguayo, autor de unos 15 libros, observa al alien, al mutante, a sus cercanías estéticas con David Lynch y H.P. Lovecraft, en fin, a El hombre que cayó a la Tierra, tal cual como el nombre de la película que protagonizó en 1976.

Cine · Lecturas

Libros sobre David Lynch para entrar a sus sueños y pesadillas

David Bowie, posthumanismo sónico y mutaciones del yo

LA RUEDA SUELTA: Usted ofrece una mirada distinta de David Bowie, en «David Bowie, posthumanismo sónico». Pero este nombre obliga a una pregunta: ¿Acaso él no era más humanista que posthumanista?

RAMIRO SANCHIZ: Bowie nunca fue “Bowie”, en el sentido de que nunca fue algo concreto, definido, fijo. Ser “Bowie” fue siempre entregarse a una suerte de mutación permanente. En algunos de los momentos de ese proceso Bowie sostuvo un discurso sobre sí y sobre su obra que podríamos llamar “humanista”. Pero a lo largo del proceso, a lo largo de su carrera, su práctica pudo entenderse como una crítica a la noción de la identidad, del yo y del sujeto, y por eso las diferentes filosofías posthumanistas nos brindan herramientas muy interesantes. Y para dar cuenta de ese proceso, de esa carrera, de esa música, imagen e historias que agrupamos bajo el nombre “David Bowie”.

LA RUEDA SUELTA: Pero Bowie no solo aparece en este libro, es un nombre que surge una y otra vez en sus novelas, ¿por qué?

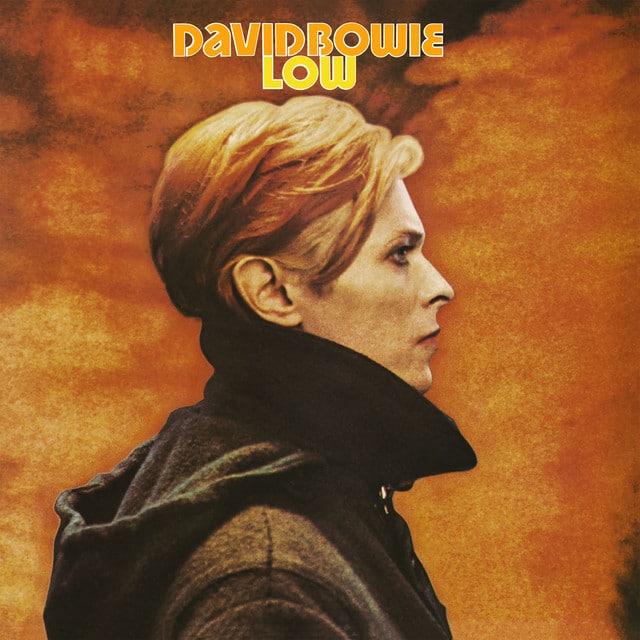

R.S.: Aparece siempre como una referencia musical hecha por o bien el narrador o bien algunos de los personajes; aparece como influencia directa, por ejemplo, en Krautrock (2017) mi novela, todavía inédita, en la que parte de la acción es una recreación de la canción Always Crashing in the Same Car, del disco Low (1977); aparece como ejemplo de una práctica de extrañamiento permanente de sí, de descentramiento, de puesta en peligro. ¿Por qué? Por la mera fascinación que siempre produjo en mí.

David Bowie, el alien del posthumanismo sónico

LA RUEDA SUELTA: Debe ser muy fascinante para un escritor de ciencia ficción un personaje como Bowie…

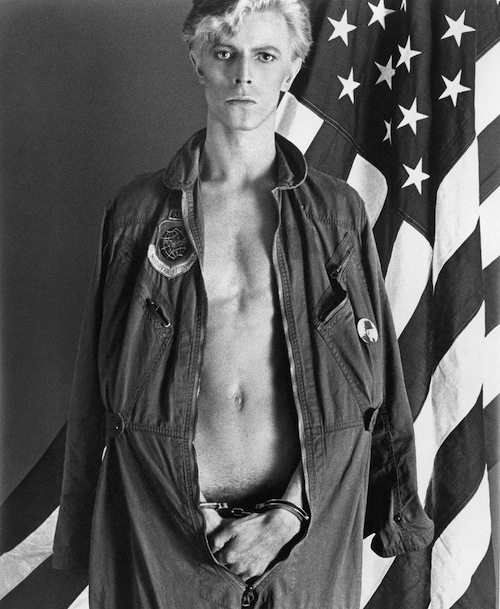

R.S.: El propio Bowie ficcionalizó en varias ocasiones la figura del alien: el alien, el extraño, el extranjero, el “hombre caído a la tierra”, por referir al título de la primera película que protagonizó y que tanto lo inspiró posteriormente. Y la mutación, o recreación permanente de sí y del propio pasado, es uno de los ejes más claros a lo largo de su carrera.

Realidad, tecnocosmos y futuro según Bowie

LA RUEDA SUELTA: ¿Qué era, entonces, la realidad para Bowie?

R.S.: En la canción Reality (2003), del álbum del mismo nombre, el hablante dice: “pasé del planeta X al planeta alfa, buscando la realidad”. Tendemos, de forma ingenua, a tomar siempre a ese hablante por el propio Bowie, pero muy bien puede ser un personaje más. Más adelante en la letra, esa búsqueda estalla en una epifanía: nunca miró, dice, por “encima del hombro de la realidad”. Philip K. Dick, en algún momento de su proceso intelectual, tomó a la realidad como un invariante o absoluto independiente del sujeto: “es aquello que no desaparece si dejamos de creer en él”.

LA RUEDA SUELTA: Entonces, ¿qué propone Bowie?

R.S.: Un matiz distinto, me parece: la realidad como un sistema de relaciones, un sistema del que se puede buscar/generar (“mirar por encima del hombro”) un contexto más amplio. En términos cibernéticos/posthumanistas, el de Bowie (el de algún Bowie, el de un Bowie concebible) era un tecnocosmos, donde nada es dado sino que todo es producido.

LA RUEDA SUELTA: Desde hace más de 40 años Bowie hablaba de, o personificaba, lo cyberpunk, lo andrógino. Podemos decir que estos dos conceptos son presente. ¿Quedó algo de Bowie para el futuro?

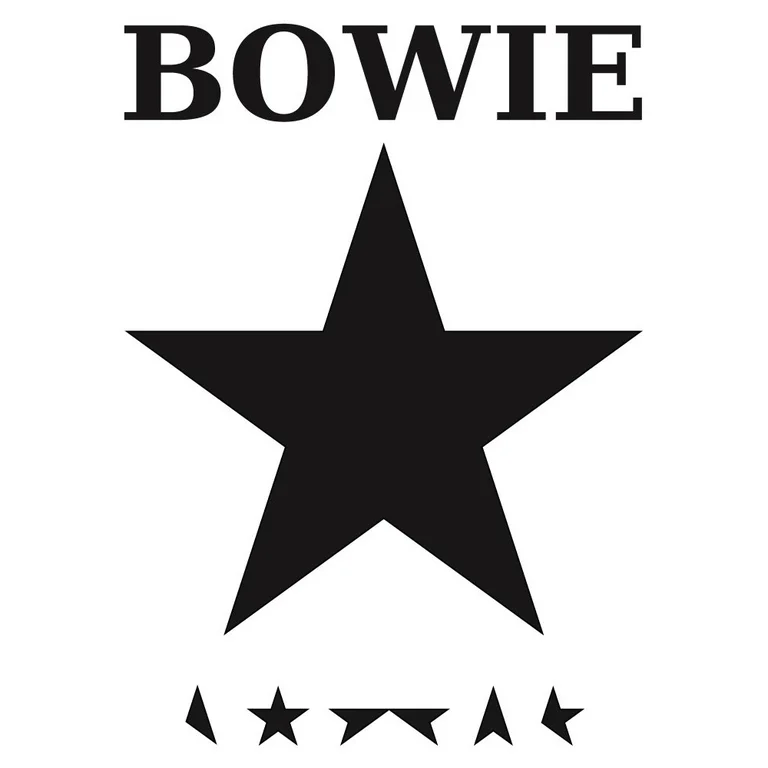

R.S.: Blackstar, en mi opinión, es un álbum aceleracionista y weird a la vez. Es aceleracionista porque toma determinadas poéticas, estéticas o incluso géneros y los exacerba, los acelera y los lleva a extremos concebibles en la extensión de una canción de cuatro minutos (como Girl Loves Me, por ejemplo). Es weird por la sobrecarga —la aceleración, de hecho— de alusiones a tradiciones del horror y de lo extraño. Esto se ve especialmente bien en el video de la canción que da título al álbum, el último de los suyos.

Bowie, el cine y la imagen

LA RUEDA SUELTA: Recreaciones de Bowie, como la de Space Oddity, basada en 2001: Una odisea del espacio, y de trabajos en el cine como The Man Who Fell to Earth o Labyrinth, son cercanas al Sci-Fi, a la fantasía. ¿Por qué se habla poco de Bowie y el cine?

R.S.: Creo que los mejores comentaristas de la música y el pensamiento de Bowie siempre han dado lugar a la imagen, sea cinematográfica o televisiva o incluso a las artes plásticas y la novela gráfica, en sus análisis. Es el caso de Chris O’Leary, por ejemplo. Si se habla poco de Bowie y el cine es porque la mayoría de los escritores que se dedican a hablar sobre Bowie lo hacen desde un lugar periodístico o biográfico. Por suerte, hay excepciones: voy a citar solamente una cercana, el excelente libro Por qué escuchamos a David Bowie, del argentino Juan Rapacioli.

Música · Cine

Charly García y el cine: cuando las canciones se vuelven película

Kubrick

LA RUEDA SUELTA: ¿Eso, supongo, incluye las carátulas de sus discos?

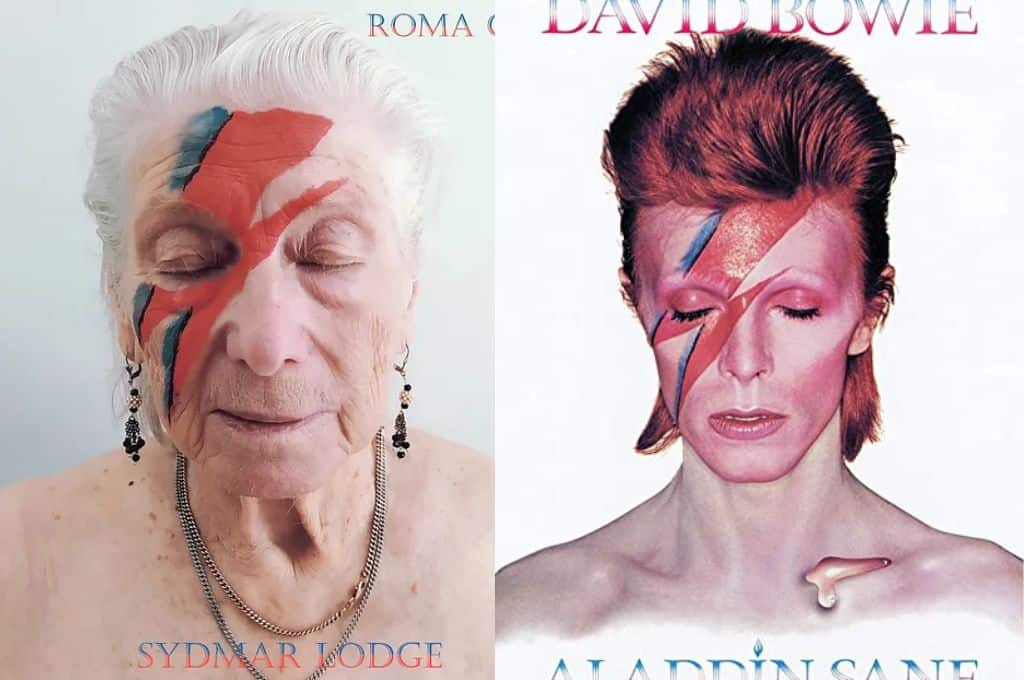

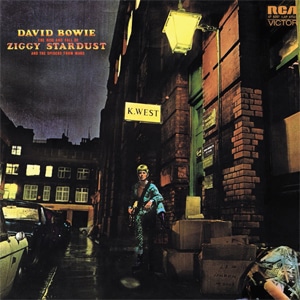

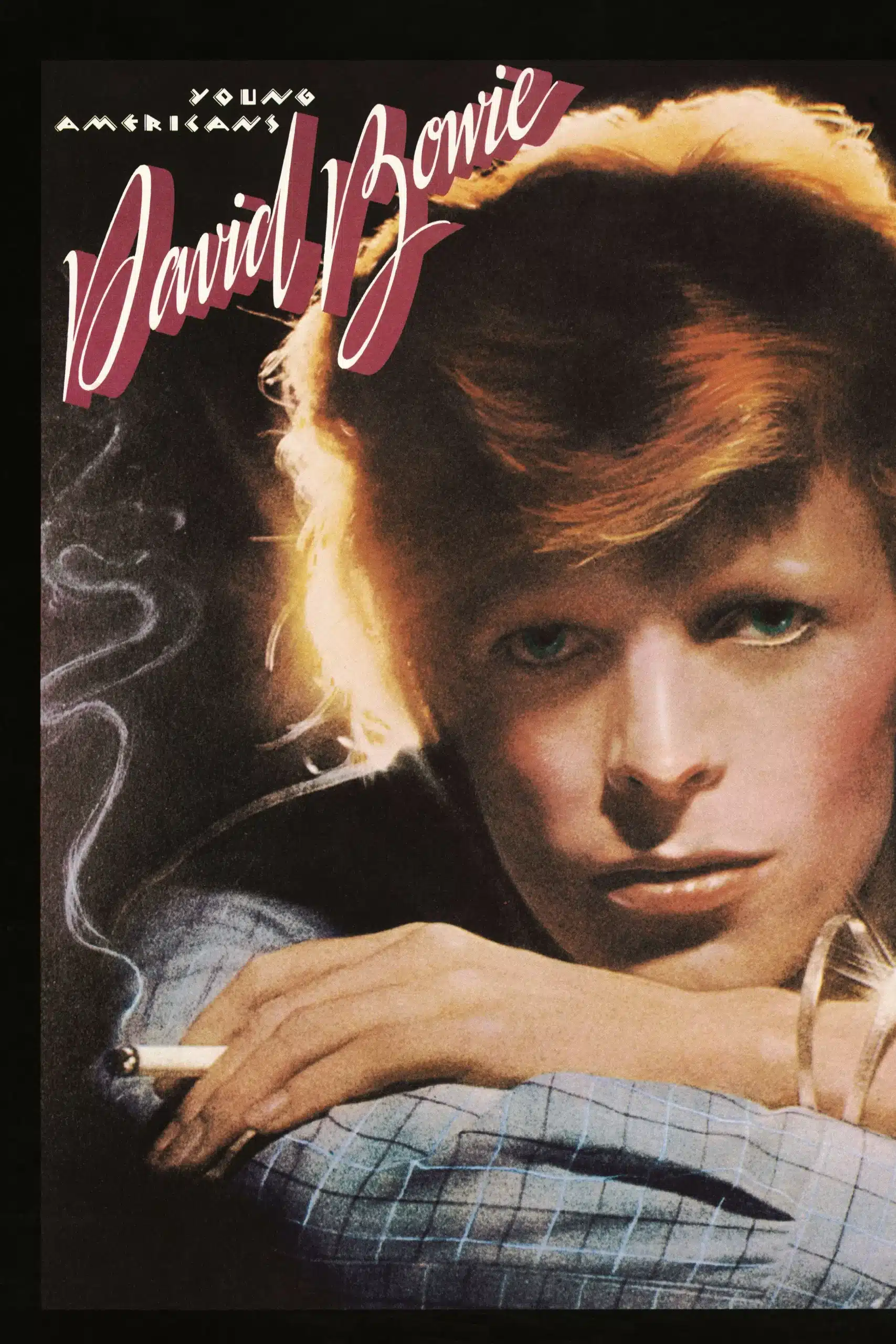

R.S.: Sin duda. En mi libro David Bowie, posthumanismo sónico, de hecho, incluyo una lectura del proceso visual de las carátulas, comenzando por David Bowie, de 1967, y terminando con The Next Day, de 2013, que ofrece la carátula de Heroes tachada por un cuadrado blanco, y especialmente con Blackstar, de 2016, en el que toda imagen reconocible de Bowie desaparece y en su lugar queda una estrella negra en fondo blanco (para la edición CD) o una estrella recortada en un fondo negro (para la edición vinilo). Este proceso puede leerse como una lenta o gradual retirada del sujeto “David Bowie” del primer plano de sus carátulas.

Rock · Imágenes

Fotógrafo y ancianos revivieron grandes portadas del rock en pandemia

LA RUEDA SUELTA: Siguiendo con lo visual. ¿Qué tantas relaciones encuentra entre Kubrick y Bowie?

R.S.: La relación más clara y comentada muchas veces es, por supuesto, la canción Space Oddity, el primer gran éxito de Bowie, que surge de una fascinación con 2001, odisea del espacio y le aporta a Bowie una ciencia ficción basada en la extrañeza radical del universo frente a los aparatos cognitivos humanos. Esta idea del afuera como lo desconocido, del afuera como la extrañeza radical, atraviesa la obra de Bowie, si bien aparece especialmente en discos como Station to Station (en la canción que le da título en particular) y Outside.

«Creo que los mejores comentaristas de la música y el pensamiento de Bowie siempre han dado lugar a la imagen, sea cinematográfica o televisiva o incluso a las artes plásticas y la novela gráfica, en sus análisis»

LA RUEDA SUELTA: ¿Por qué relaciona a Bowie con David Lynch?

R.S.: Una relación obvia es, por supuesto, el cameo de Bowie en Twin Peaks: Fire Walk With Me, pero si pensamos en la obra tardía de Bowie como una incursión al weird, ahí encontraremos una suerte de simpatía conceptual y estética con la obra de Lynch, en particular, precisamente, con Twin Peaks.

LA RUEDA SUELTA: ¿Exactamente, cuál es esa simpatía conceptual y estética con la obra de Lynch?

R.S.: El weird, precisamente, entendido como el desplazamiento de la verosimilitud narrativa hacia la disonancia cognitiva. Basta con googlear Blackstar para acceder a docenas de hipótesis sobre su significado, del mismo modo que pasa con, por ejemplo, Carretera perdida, Mulholland Drive o, especialmente, Twin Peaks: tanto el disco de Bowie (y otros suyos anteriores, en particular Station to Station) como las películas (y serie de TV) de Lynch funcionan como complejos artefactos o maquinarias culturales que crean la necesidad de ser explicadas y, a la vez, la certeza de la imposibilidad de hacerlo, como en un cortocircuito conceptual.

LA RUEDA SUELTA: ¿Por qué relaciona a Bowie con H.P. Lovecraft?

R.S.: Ambos han construido su obra en torno a la figura del alien o el extraño: ambos han descentrado, cada uno a su manera, lo humano hegemónico del orden de las cosas. Ambos han apelado al horror: Lovecraft, por supuesto, en su obra narrativa, y Bowie en algunos de sus discos más memorables: Diamond Dogs, Outside, etc.

Cine · Horror histórico

La plaga del baile de 1518: cuerpos poseídos, peste y coreografías del fin del mundo

LA RUEDA SUELTA: ¿Existe una canción de Bowie que reafirme muy bien lo que usted plantea?

R.S.: Todo el álbum Outside, junto a los tres discos grabados junto a Brian Eno a fines de los setenta. En ellos está todo lo que yo considero la teoría y la práctica posthumanista en la música y la imagen de David Bowie.

LA RUEDA SUELTA: Bueno, va a tener que recordarnos cuáles son esos tres discos y cuál es su teoría…

R.S.: En los discos Low, Heroes y Lodger, Bowie produce, junto a Brian Eno, música en la que el sujeto expresivo (la idea del artista “expresando” su mundo interior en su arte) es desplazado o descentrado, y en su lugar aparecen procesos, el azar o incluso una ontología orientada a objetos, a descripciones sonoras de paisajes (como en las composiciones Warszawa, de Low, o Neuköln, de Heroes).

«Basta con googlear Blackstar para acceder a docenas de hipótesis sobre su significado, del mismo modo que pasa con, por ejemplo, Carretera perdida, Mulholland Drive o, especialmente, Twin Peaks»

LA RUEDA SUELTA: ¿Y qué pasa en Outside?

R.S.: En Outside, en lugar de descentrar al sujeto, encontramos una problematización de sus límites. Las presuntas barreras entre adentro y afuera aparecen como frágiles o extremadamente permeables. Es un disco sobre el avance del “afuera” sobre el “adentro” en términos de infección y contaminación. En este álbum, y en los otros que mencioné antes, se nota con claridad la apertura de Bowie a las “influencias” o al “influjo” de otros artistas. Esa apertura llega al punto de hacerlo parecer “menos Bowie” o, al menos, un Bowie más problemático. Contrasta con discos anteriores que, hasta la salida de Low (1977), eran vistos como el centro de la construcción de su figura: el glam rock de Aladdin Sane, Ziggy Stardust y parte de Diamond Dogs, o la figura más ecléctica de singer/songwriter en Hunkydory y Young Americans.

El legado de David Bowie y el posthumanismo sónico

LA RUEDA SUELTA: La ficción rodea al Bowie creador. ¿Dónde está el Bowie terrenal?

R.S.: Lo terrenal en Bowie era David Robert Jones, que nació el ocho de enero de 1947 y murió el diez de enero de 2016; pero a lo largo de su carrera consistentemente refirió a ese Bowie-antes-de-Bowie como una más entre sus múltiples identidades: si pensamos, es decir, al Bowie “real”, “biográfico” de esta manera, veremos que esa realidad también fue contaminada por la ficción.

LA RUEDA SUELTA: Para ir dejando otros temas claros: ¿Ramiro Sanchiz es un escritor de Sci-Fi o de Weird? ¿Cuál es la diferencia?

R.S.: En mis comienzos escribía ciencia ficción que ahora llamaría “clásica”. Es ese subgénero de ficción especulativa donde la verosimilitud se construye apelando a tradiciones de escritura apoyadas en la ciencia popular. Con el paso de los años, casi sin darme cuenta, empecé a virar hacia algo más influido por la fantasía extraña de autores como Mario Levrero. Después aparecieron con más fuerza las marcas de la ficción weird originada en H.P. Lovecraft. En este tipo de relatos la verosimilitud se desplaza o se descentra y, en su lugar, se instala una disonancia cognitiva: se da por real esa cosa extraña, horrible o maravillosa que se confronta, pero el orden del mundo en que se creía ya no es capaz de explicarlo.

Weird · Literatura

Bora Chung y el conejo maldito: horrores domésticos del siglo XXI

Weird, neocienciaficción y América Latina

LA RUEDA SUELTA: ¿Es posible escribir con éxito, en una sociedad como la de América Latina, el tipo de ficción que usted hace?

R.S.: Creo que en los últimos años, y con epicentro en Bogotá, ha operado una renovación o reformateo de la ciencia ficción latinoamericana, que la polariza en un extremo weird, más desligado del género en su circulación consabida de editoriales especializadas y revistas (por ejemplo, con escritoras como las excelentes Liliana Colanzi y Mónica Ojeda), y por otro lado una suerte de “neocienciaficción” o ciencia ficción “neoclásica”, que apela a subgéneros como el cyberpunk, el space opera y ese vasto acervo que es la obra de Philip K. Dick.

LA RUEDA SUELTA: Y funciona…

R.S.: Para refundarse como tradición literaria definida, como género con contornos un poco más precisos (el fenómeno relativamente reciente de la ciencia ficción china, que es más bien “neo-dura”, es una muestra de esto último). Ambos modos (que no necesariamente se dan de manera “pura”, sino que un mismo escritor puede incorporar elementos de ambos en su obra) son producidos en el contexto de la literatura latinoamericana. Si no fueran posibles, no habrían acontecido o permanecerían en la invisibilidad de, por ejemplo, tanta ciencia ficción escrita en medios contraculturales de los años noventa.

LA RUEDA SUELTA: ¿En qué se diferencia lo suyo con lo que hace, por ejemplo, Samanta Schweblin?

R.S.: Samanta es una cuentista formidable y virtuosa, y yo carezco por completo de técnica a la hora de escribir relatos breves. Yo estoy tratando de acelerar al género y de alejarme de él en dirección a un más allá concebible. Samanta, y otros escritores contemporáneos (esto, por supuesto, no comporta un juicio de valor), siento que están más bien haciendo lo contrario: acercándose a la ciencia ficción o al horror o a la fantasía.

Bogotá como epicentro de la ciencia ficción

LA RUEDA SUELTA: ¿Por qué ve a Bogotá como un epicentro de la ciencia ficción?

R.S.: Bogotá es un epicentro de la ciencia ficción por la aparición de libros como El gusano, de Luis Carlos Barragán, El pornógrafo, de Hank T. Cohen (Camilo Ortega) y, más recientemente, Zen’nō, de Karen Andrea Reyes, que, desde la editorial Vestigio, muestran una apuesta muy clara por esa hibridación entre weird y ciencia ficción. Dado que no abundan en América Latina las editoriales especializadas en ciencia ficción, un fenómeno como el de Vestigio resulta bastante singular: la aparición de una editorial coherente y de vanguardia, capaz de dejar una huella en el sistema literario contemporáneo del género.

Editorial · Ciencia ficción

Vestigio: la ficción especulativa que puso a Bogotá en el mapa

LA RUEDA SUELTA: ¿Su alter ego, el protagonista de sus libros, Federico Stahl, por qué busca crear una forma de cyberpunk en el tercer mundo?

R.S.: En rigor, cada uno de mis libros narra las peripecias de un Federico Stahl diferente, divergente, alternativo en relación a los otros, como en un esquema de historias ramificadas o ucronías. Son vidas posibles, digamos, variantes de una vida posible, que no es necesariamente la mía. Así algunos críticos se hayan referido a Federico como mi “alter ego”. En Trashpunk (2012), Federico es un autor fracasado que, en su juventud, quiso crear una variante latinoamericana (o más bien rioplatense, gris y tanguera) del cyberpunk. En otras novelas, simplemente vive historias que tocan de alguna manera ese cyberpunk rioplatense.

«Bogotá es un epicentro de la ciencia ficción por la aparición de libros como El gusano, de Luis Carlos Barragán, El pornógrafo, de Hank T. Cohen (Camilo Ortega) y, más recientemente, Zen’nō, de Karen Andrea Reyes»

LA RUEDA SUELTA: ¿Quién es Nick Land y por qué es definitivo para su obra, que reúne ya casi 15 libros?

R.S.: Land es (o era, según uno de tantos discursos o relatos sobre su carrera) un filósofo británico que, en la década de 1990, sentó las bases para una forma cibernética de antihumanismo o posthumanismo influido por Bataille, Nietzsche, Deleuze y Guattari y el cyberpunk. He pasado los últimos años estudiando y traduciendo su obra. Y eso inevitablemente ha dejado una marca. No me atrevería a decir que es “definitivo” porque para eso deberíamos esperar lo suficiente (o yo debería morirme, claro). Pero sin duda es una presencia clave en mi proyecto, casi tanto como Thomas Pynchon o William Gibson.

LA RUEDA SUELTA: ¿Un tema como la pandemia por el Covid 19, cambiará su obra? ¿Le sumará o le quitará algo?

R.S.: Sin duda. No sé si de maneras conscientes o inconscientes, o de las dos. Por lo pronto, no se escribe igual desde la ansiedad (o incluso el miedo), ni tampoco desde la noción tan clara instalada recientemente de que no solo hemos perdido el control de nuestro tiempo. En rigor, jamás lo tuvimos: bastó con que un poco de proteína y ácidos nucleicos autorreplicantes saltara de un animal a otro para que el curso de lo que llamamos nuestra civilización cambiara drásticamente. ¿Cómo no va a cambiar paralelamente o análogamente la obra de los escritores, de los artistas en general?

David Bowie, posthumanismo sónico se puede comprar en la web de Ediciones Holobionte, que ofrece envíos internacionales. Otra alternativa es el ebook, editado por la editorial argentina añosluz, que se consigue en la web de la editorial añosluz. En papel, en Colombia, podría circular en marzo.

David Bowie, “El camaleón” en diez canciones

Esta ruta acompaña la lectura con una idea simple. En cada etapa se mira un rostro, se reconoce una portada y se entra directo a dos canciones que muestran el cambio.

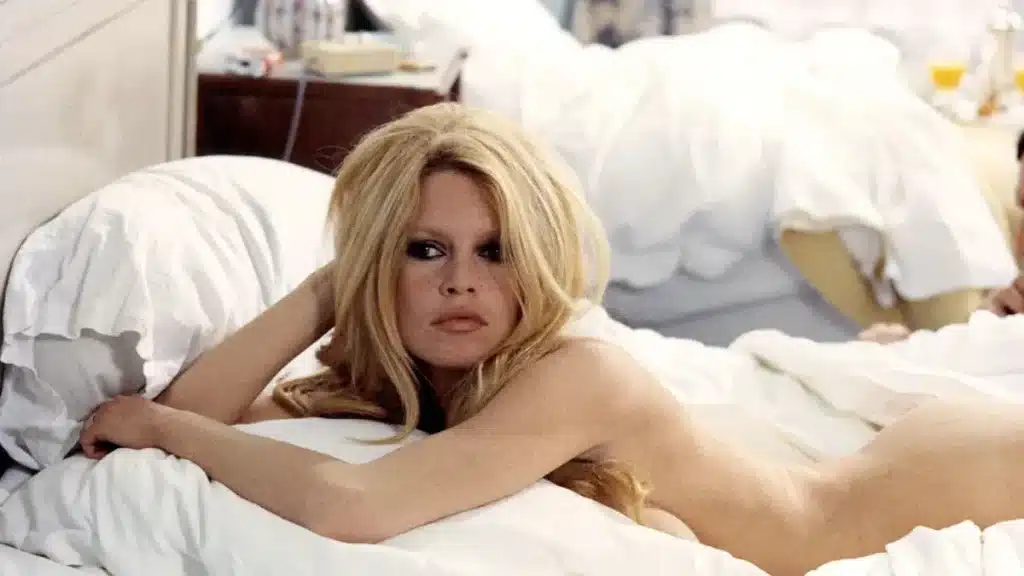

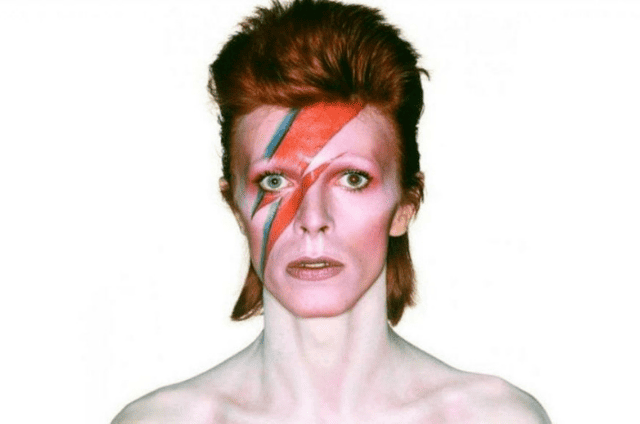

Glam y Ziggy

Aquí Bowie convierte el rock en espectáculo. Hay brillo, actuación y una energía que suena como de ciencia ficción.

- Starman abre la puerta del personaje y deja todo encendido

- Moonage Daydream sube la épica y deja la guitarra al frente

Soul y funk

El cambio se oye en el cuerpo. Entran el groove, los coros y una voz más cálida que se mueve con ritmo de la calle y de la radio.

- Young Americans canta desde un lugar más humano y bailable

- Fame se queda pegada por el ritmo y por la ironía con la fama

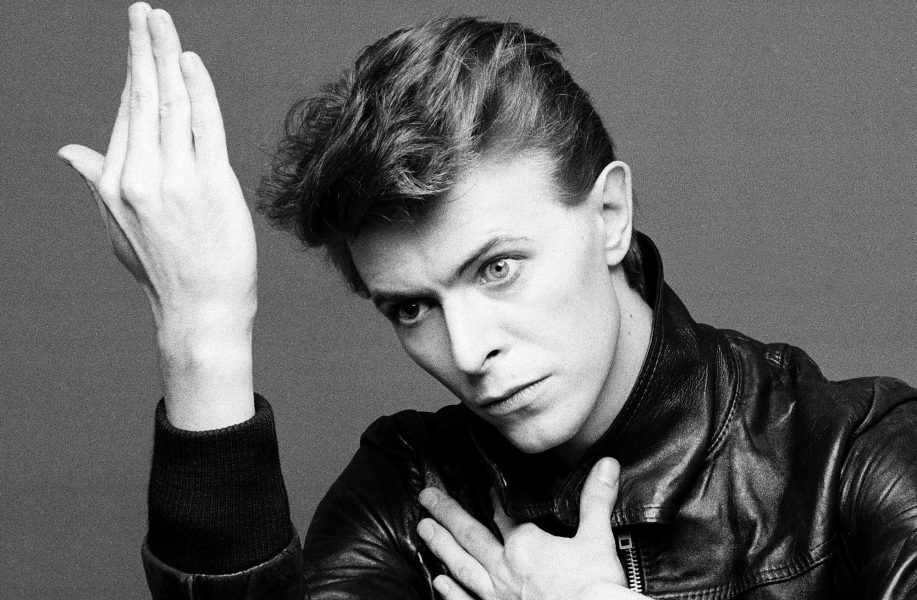

Berlín y laboratorio

Todo se vuelve más preciso. Hay espacio, textura y silencios que pesan. La emoción no se grita.

- Sound and Vision muestra el nuevo orden con un pop mínimo y elegante

- Héroes sostiene la tensión y la vuelve un himno, sin exagerar

Los ochenta y el estadio

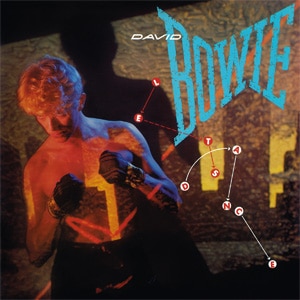

El sonido se hace grande y directo. Los ganchos llegan rápido, el pulso invita a moverse y cantar en coro.

- Let’s Dance entra con brillo y a ritmo de pista

- Modern Love corre como pop rock acelerado

Blackstar y el final

La despedida se cuenta con símbolos y con una música que cambia de forma por dentro. Es oscuro, controlado y muy claro a su manera.

- Blackstar abre el último cuarto con una pieza larga y envolvente

- Lazarus deja una melodía que se queda rondando sin pedir permiso

Playlist lista para oír

Abre cada tema en Spotify o en YouTube y sigue el orden, así el ‘cambio de piel’ se entiende sin explicación extra