Leopoldo M. Bernucci muestra cómo Rivera convirtió la ficción en una forma de justicia simbólica frente al horror del caucho. ‘La vorágine’ en Brasil

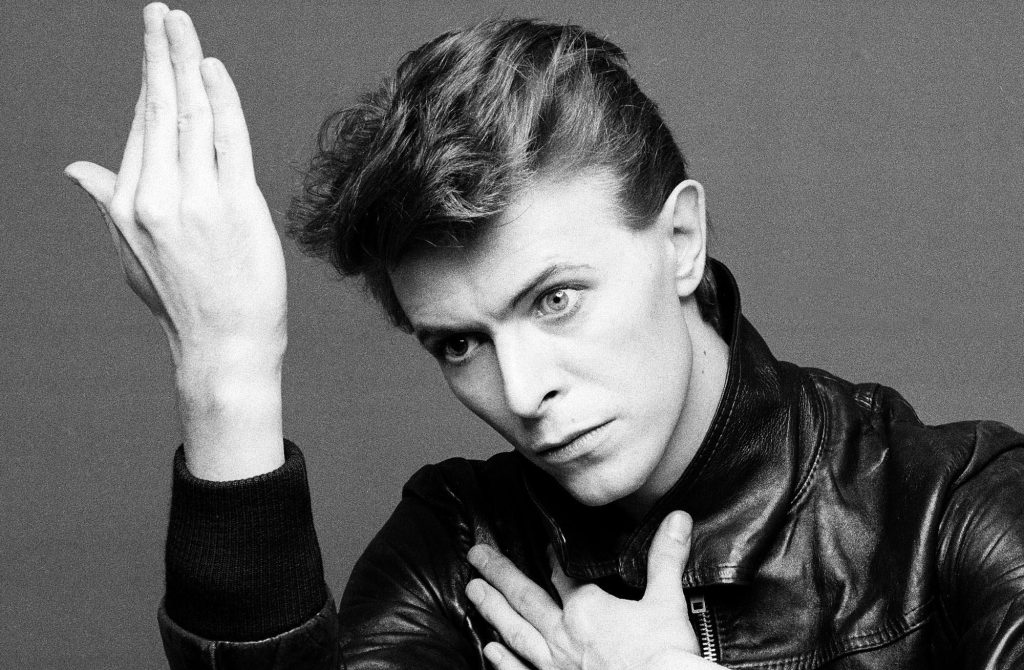

En 2024 se cumplieron cien años de la publicación de La vorágine, la novela más emblemática de José Eustasio Rivera. La efeméride fue ocasión para releer esta obra clave de la literatura latinoamericana y abrir nuevas discusiones sobre su vigencia social, política y estética. Entre las voces más autorizadas para pensar el legado de Rivera está la del profesor Leopoldo M. Bernucci, profesor distinguido y titular de la Cátedra Russell F. y Jean H. Fiddyment en Estudios Latinoamericanos, adscrito al Departamento de Español y Portugués de la Universidad de California en Davis (EE. UU.).

En su libro Un paraíso sospechoso. La vorágine de José Eustasio Rivera: novela e historia (Pontificia Universidad Javeriana, 2020), Bernucci realiza un análisis exhaustivo de la novela en relación con dos textos brasileños fundamentales: Os sertões, de Euclides da Cunha, e Inferno verde, de Alberto Rangel. A través de esta comparación (La vorágine en Brasil), ilumina uno de los periodos más trágicos en la historia de la Amazonía —el auge de la extracción industrial del caucho entre 1890 y 1920— y demuestra cómo La vorágine se convierte en una poderosa herramienta literaria de denuncia contra los crímenes cometidos en nombre del progreso.

Una entrevista con Bernucci sobre el poder político de la ficción, la violencia histórica del caucho y el lugar que sigue ocupando La vorágine cien años después.

Rivera sintió en la piel lo que antes solo había leído. Fue testigo directo de la violencia y la belleza de la selva

La selva, el archivo y la literatura

La rueda suelta: Comencemos con esa imagen tan ambigua con la que usted describe la selva: “paraíso infernal”. ¿Por qué esa contradicción le pareció clave para entender la Amazonía?

Leopoldo M. Bernucci: El territorio amazónico siempre me ha fascinado, desde mis años de juventud en Brasil. Más adelante, como profesor, inicié expediciones académicas por los ríos amazónicos que me ayudaron a entender su naturaleza ambigua: una selva fascinante y aterradora. El término “paraíso infernal” refleja ese carácter oximorónico, y es una visión compartida por cronistas y científicos como Gaspar de Carvajal, Euclides da Cunha o José Eustasio Rivera.

Para leer en LA RUEDA SUELTA: ¿Por qué ‘Construcción’, de Chico Buarque, es una obra maestra?

La vorágine en Brasil

La rueda suelta: En sus investigaciones ha puesto el foco en un diálogo poco explorado: La vorágine y la literatura brasileña. ¿Cómo detectó esa conexión?

L.M.B.: Porque en la crítica sobre La vorágine había un vacío. Rivera estuvo muy al tanto de lo que se escribía sobre la Amazonía en Brasil, especialmente sobre el ciclo del caucho. Durante su expedición por la selva, en 1923, pasó por ciudades como Manaos y Belém, y trajo consigo libros clave. En la Biblioteca Nacional de Colombia y en los archivos de la Javeriana encontré huellas claras de sus lecturas de Mario Guedes, Euclides da Cunha y Alberto Rangel.

La rueda suelta: Os sertões aparece como una presencia constante. ¿Qué toma Rivera de esa obra monumental? ¿Qué tanto está La vorágine en Brasil?

L.M.B.: Mucho. Rivera aplica un mecanismo clásico de la literatura: la imitatio. No se trata de plagio, sino de una estrategia artística para tomar el “espíritu” de la obra de Da Cunha —su ambición estética y su crítica social— y adaptarlo al contexto colombiano. Lo mismo ocurre con Inferno verde, de Rangel, cuya influencia se siente en la construcción de escenas oníricas y en la figura de la mujer indígena torturada.

Crímenes del caucho, una violencia sin juicio

La rueda suelta: Además de esas influencias literarias, ¿cómo se refleja en la novela lo que Rivera vio y vivió en la selva?

L.M.B.: Además de los libros que leyó, observó directamente la vida en ciudades como San Fernando de Atabapo (Venezuela) o São Gabriel da Cachoeira (Brasil), donde conoció a un monseñor que le regaló Inferno verde. Se interesó por la fauna, la flora y las costumbres de los pueblos amazónicos, al igual que por el habla, la poesía oral, las creencias y las supersticiones. Todo eso aparece entretejido en su novela, en un esfuerzo por representar un mundo complejo con rigor literario.

La rueda suelta: ¿Y cómo influyó esa experiencia directa en su forma de narrar?

L.M.B.: Lo transformó por completo. Rivera sintió en la piel lo que antes solo había leído. Fue testigo directo de la violencia y la belleza de la selva. Esa experiencia se traduce en una escritura que mezcla observación con fuentes literarias e históricas. En San Fernando, por ejemplo, conoció de primera mano la historia de Tomás Funes Guevara, un caudillo cauchero. Ese conocimiento reforzó su crítica a las atrocidades del caucho.

La rueda suelta: Usted ha hablado de la Amazonía como un escenario de crímenes atroces. ¿Qué hacía tan brutal ese periodo?

L.M.B.: Entre 1890 y 1920, la Amazonía era prácticamente invisible para el Estado y la ley. Su inmensidad permitía que crímenes sistemáticos se cometieran sin consecuencias. La violencia era estructural: misioneros, caucheros y otros agentes del “progreso” sometieron a pueblos enteros. Esa realidad aparece en obras de Rivera, de Da Cunha y de muchos otros, y sigue siendo clave para entender lo que aún ocurre en la región.

Ficción como justicia simbólica

La rueda suelta: ¿Cómo logra Rivera que esa violencia histórica se vuelva literatura sin perder potencia política?

L.M.B.: Consciente de que una denuncia sin forma estética no alcanza profundidad. Rivera entendía que la ficción podía representar con más eficacia lo que los documentos no podían. Modificó aspectos de la realidad histórica no por descuido, sino para crear una verdad más profunda. Así, la novela se convierte en un arma crítica que toca la razón y el corazón del lector.

Más en LA RUEDA SUELTA: “Si la extrema derecha está en el poder, la destrucción del clima se acelerará espantosamente”

La rueda suelta: Usted habla incluso de una armonía entre documento y ficción. ¿Dónde se ve más claramente?

L.M.B.: En las primeras ediciones, Rivera incluyó postales de caucheros y hasta una fotografía suya bajo el nombre de Arturo Cova. Esas decisiones refuerzan la dimensión política de la novela. Aunque luego fueron suprimidas, la obra conserva su fuerza porque logra equilibrar el testimonio y la invención con enorme habilidad.

La vorágine nos enseña que una novela puede ser brutal y bella a la vez

La rueda suelta: La vorágine rompe con una idea muy arraigada: que la selva es la barbarie. ¿Cómo lo hace?

L.M.B.: Rivera subvierte esa idea completamente. La barbarie no está en la selva, sino en quienes la explotan por ambición. Su novela desmonta la clásica dicotomía civilización/barbarie que dominó buena parte de la literatura latinoamericana. En ese sentido, dialoga con obras como La casa verde de Mario Vargas Llosa.

Un clásico que no ha dejado de arder

La rueda suelta: ¿Qué herencia nos deja hoy la novela, más allá de su valor literario?

L.M.B.: Que no ha perdido vigencia. La Amazonía sigue bajo amenaza: ya no por caucheros, sino por mineras, madereras, redes ilegales y narcotráfico. La vorágine nos enseña que una novela puede ser brutal y bella a la vez, y que la literatura puede producir conciencia crítica.

La rueda suelta: ¿Cómo responden hoy los estudiantes a una novela tan intensa?

L.M.B.: Con epifanías. Cuando la leemos en clase, incluso sin conocer el contexto histórico, los estudiantes sienten el impacto. La novela los despierta. Se vuelve una vía de acceso a los problemas estructurales de América Latina: la desigualdad, la explotación, la violencia.

La rueda suelta: ¿Y qué lugar ocupa hoy La vorágine en el canon?

L.M.B.: Un lugar central. No solo por su calidad literaria, sino por su fuerza crítica. La siguen leyendo los estudios culturales, la ecocrítica, los lectores atentos. Es una obra que no ha dejado de arder. Y eso, cien años después, es mucho decir.