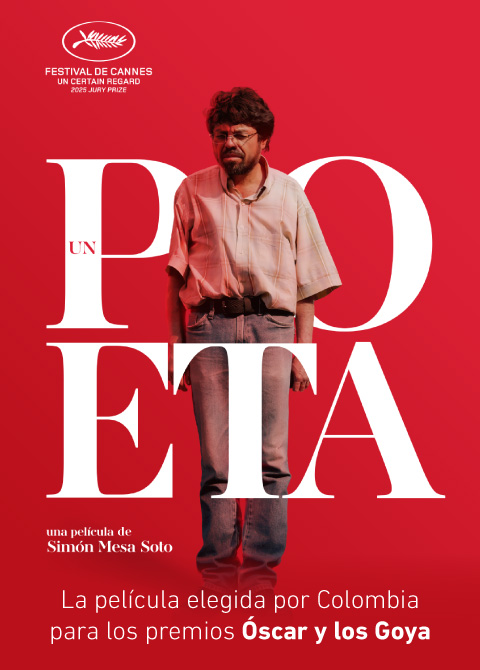

Desde las primeras funciones de cine mudo hasta una película sobre el Palacio de Justicia editada por orden de un juez en 2025, la censura en el cine y la TV colombiana (y sus intentos) nunca ha sido igual dos veces. A veces vino de la Iglesia, otras del Estado, otras de los exhibidores o anunciantes. Y más recientemente de ciudadanos que van a los tribunales. Mirar su historia es ver cómo cambia el poder, quién tiene miedo de qué en cada época.

En octubre y, luego, en los primeros días de este mes, la película Noviembre, sobre la toma y retoma del Palacio de Justicia, llegó a los estrados porque la familia del magistrado Manuel Gaona Cruz alegó que el filme lo presentaba como cobarde y cercano al M-19.

El juez no prohibió la obra, pero sí ordenó suprimir el diálogo cuestionado e incluir un aviso de ficción, con el argumento de proteger el buen nombre y la memoria de las víctimas.

El director, Tomás Corredor, respondió que su película es una interpretación artística de un hecho traumático, no un informe judicial, y que limitarla toca el corazón de la libertad de creación.

Tráiler de Noviembre:

Desde la orilla de la familia, se defendió que no es censura sino protección de la memoria: en palabras de Mauricio Gaona, hijo del magistrado, “se utiliza la palabra censura para ocultar la propaganda” (entrevista en El Colombiano).

Vorágine, medio independiente, analizó la orden judicial que eliminó un diálogo y planteó que este recorte abrió un debate de fondo sobre memoria, víctimas y libertad de expresión: los “segundos silenciados” como síntoma de una censura que opera por vías legales.

A su vez, La Silla Vacía, también independiente, sostuvo que el fallo somete una obra de ficción a estándares de documental y que el antecedente es riesgoso para cualquier creación artística.

Como sea, es el poder público entrando a editar el arte.

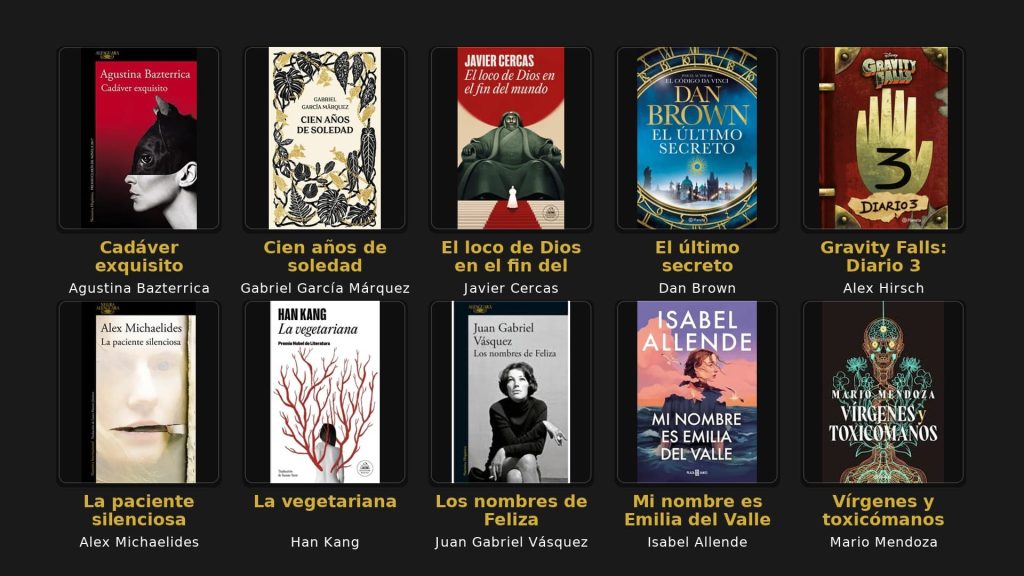

PERIODISMO · LIBROS

Maryluz Vallejo y las noticias que quisieron silenciar

Desde que hay cine y televisión en Colombia hay alguien intentando ponerle límites.

Y esos límites han cambiado de dueño: primero fueron el escándalo político y la moral pública, después la Iglesia católica con sus juntas y fichas de clasificación, más tarde el Estado nacional y las embajadas, en los años 70 las denuncias sociales contra la Fuerza Pública, en los años 80 los enredos de FOCINE, y en los 2000–2020 los vetos “blandos” de exhibidores o las acciones judiciales.

Censura en el cine y la TV colombiana: el primer escándalo, los Di Domenico y el muerto todavía caliente (1915)

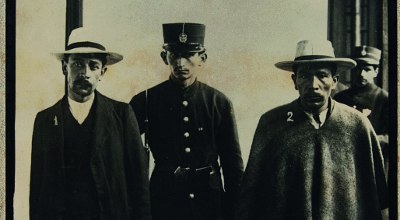

Antes de todo estaban los hermanos Di Domenico, europeos que llegaron a Colombia para montar una infraestructura para filmar y exhibir (pioneros en hacer noticieros en el país). En 1915, rodaron El drama del 15 de octubre, una reconstrucción del asesinato del general liberal Rafael Uribe Uribe, que habían matado a hachazos en las escaleras del Capitolio un año antes.

Uribe Uribe era un peso pesado del liberalismo, algo así como “el líder que nos iban a salvar”, y los Di Domenico tuvieron la idea más imprudente posible: poner a los propios asesinos a representarse.

El liberalismo bogotano se enloqueció, hubo marchas, protestas, “esto es una afrenta a la memoria del general”. El gobernador de Cundinamarca terminó prohibiendo la película. La primera censura al cine colombiano no fue moral ni religiosa, fue política y de duelo. La película se consumió en un incendio.

Cuando E.U. intervino por Panamá y por Roosevelt (1927)

En 1927 se estrena Garras de oro, una película muda de tono abiertamente nacionalista que, a través de la ficción, protesta por el hecho de que Estados Unidos —bajo la presidencia de Theodore Roosevelt— respaldó la separación de Panamá.

¿Por qué dolía tanto? Porque la separación de Panamá, ocurrida el 3 de noviembre de 1903 durante el gobierno de José Manuel Marroquín, seguía siendo una herida abierta en Colombia más de dos décadas después. Y en el momento del estreno gobernaba Miguel Abadía Méndez (1926-1930), un presidente conservador muy prudente frente a Washington.

CINE DE TERROR · ENTREVISTA

Jairo Pinilla, el hombre que inventó el miedo colombiano

La delegación estadounidense pidió que la película fuera prohibida por “lesionar” sus intereses, y el ministro de Gobierno de entonces ordenó que no se exhibiera en Valle, Cauca y Caldas. La cinta alcanzó a estrenarse, pero salió pronto de cartelera. El Tiempo, en su edición del viernes 10 de febrero de 1928, protestó contra “la complacencia o debilidad” del ministro y contra una decisión que consideraba “lesiva de nuestra soberanía”.

El Estado como censor “técnico”: Dos ángeles y medio (1955-58)

Décadas después, ya con televisión estatal, radiodifusora y laboratorios traídos por Rojas Pinilla (1953-1957), aparece la película Dos ángeles y medio, dirigida por el ecuatoriano Aguilera Malta y hecha con esa infraestructura.

¿De qué trataba? De niños de la calle, pobreza, conflicto social en Bogotá, justo lo que el Estado no quería mostrar en los noticieros que él mismo producía.

El historiador Álvaro Concha —autor de Historia social del cine en Colombia, tomo 1 (1897-1929) y tomo 2 (1930-1959)— lo cuenta así: «la película dependía de los laboratorios oficiales y la Junta Militar no la avaló, así que no llegó al público».

Esta es una forma muy colombiana de censura, no te prohibo con un papel, pero el único que puede revelarte soy yo. Y no te revelo.

Si bien se terminó de producir, la película se perdió y no figuraba en ningún archivo (como lo cuenta este artículo de El Tiempo).

Décadas después, una funcionaria de Señal Memoria la encontró, luego fue restaurada y digitalizada con apoyo de Patrimonio Fílmico y la Embajada de Ecuador, y empezó a exhibirse como joya del cine colombiano. Ha sido transmitida por RTVC.

El extranjero que encendió la censura moral y estética

El español José María Arzuaga (1930–1987) llegó a Colombia a comienzos de los años sesenta, huyendo del franquismo y buscando un país donde el cine pudiera ser libre. Encontró lo contrario: un terreno fértil en creatividad, pero controlado por la moral, la Iglesia y la burocracia del Frente Nacional. Fue, sin proponérselo, el primer director en probar los límites exactos de lo que el país estaba dispuesto a mostrar de sí mismo.

Su debut, Raíces de piedra (1961), que retrataba la vida de obreros y niños marginados en los barrios periféricos de Bogotá, fue considerada por la Junta Nacional de Censura como una “distorsión malintencionada de la realidad nacional”. Su estreno fue postergado, y cuando finalmente se autorizó, lo hizo tras mutilar más de diez escenas que criticaban a la Iglesia, al sistema de salud, la corrupción y la indiferencia estatal. Aun así, la película se convirtió en una rareza dentro del cine colombiano, la primera en mirar la ciudad desde abajo.

CINE COLOMBIANO · GUÍA

25 películas colombianas para entender este siglo

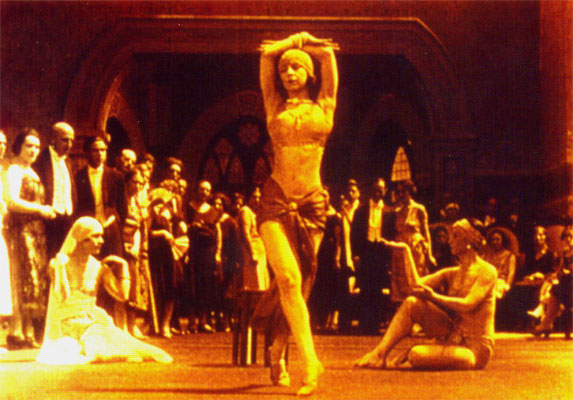

Arzuaga insistió. En Pasado el meridiano (1965), exploró la frustración sexual y el vacío moral de la clase media, algo inaudito para la época. La censura fue total, el filme fue vetado para su exhibición comercial y solo se vio en festivales y cineclubes.

Ver: Pasado el meridiano (1965).

Su proyecto más audaz, El cruce (1968), provocó un escándalo sin precedentes. Una secuencia mostraba el clímax sexual de una mujer mientras una voz en off (la de Yamid Amat) narraba la llegada del papa Pablo VI a Bogotá. La yuxtaposición —considerada blasfema— bastó para detener el rodaje y dejar la obra como un "coitus interruptus".

El crítico Augusto Bernal recordaría más tarde que “Arzuaga logró incitar a la censura como nadie”.

El documental que señaló al Estado (1971)

Planas es una zona llanera entre Meta y Vichada. Ahí, a finales de los 60, hubo una masacre de indígenas sikuani/guahibo.

Marta Rodríguez (la gran documentalista colombiana) y Jorge Silva hicieron Planas: testimonio de un etnocidio en 1971 y dijeron sin miedo: aquí hubo responsabilidad de fuerza pública y de terratenientes.

LA RUEDA SUELTA, otro ritmo, otra mirada, otra cultura:

¿Resultado? La película no entró al circuito comercial, se quedó en universidades y circuitos alternos. Es lo que algunos llaman “censura por asfixia”: no te prohíbo, pero no te dejo ver.

Marta Rodríguez, por cierto, no paró ahí: hizo Chircales (1972), Campesinos, Nuestra voz de tierra.... Y en todas tocó fibras, y cada vez que tocaba poder real, la pantalla oficial se encogía.

La democracia que no querían oír (1971)

El mismo año, Carlos Álvarez hizo un corto animado y pedagógico llamado ¿Qué es la democracia? que repasaba las elecciones colombianas hasta llegar al 19 de abril de 1970, la elección que Rojas Pinilla denunció como fraudulenta.

En 1971 eso era candela. No hubo resolución de “prohíbase”, pero el corto no circuló en teatros, quedó para cineclubes.

Ahí el censor es el aparato político del momento, no iban a dejar que una película dijera que la democracia colombiana tenía 'fallas' justo cuando el M-19 estaba naciendo de ahí.

LITERATURA · POP

Manuel Puig y las novelas que parecen películas

'La mala hora', explicada (RTI, 1977)

En 1977, RTI lleva a televisión La mala hora de Gabriel García Márquez, un pueblo lleno de venganzas, violencia bipartidista y autoridades locales que abusan. Es decir, la Violencia pero con nombres cambiados.

La serie se emitió (no la sacaron), pero bajo ojo del Ministerio de Comunicaciones e Inravisión porque podía leerse como “esto es lo que hicieron nuestros alcaldes, policías y gamonales hace 20 años”.

La censura aquí no fue con condicionamiento y contexto: va, pero va explicada, va a cierta hora, va sin dejar dudas de que es “ficción”.

Es la etapa en que la Iglesia ya no corta tanto, pero el Estado televisivo sí.

El caso Kuzmanich, conciencia crítica (1978-1986)

Llegada y contexto

El chileno Dunav Kuzmanich (1935–2008) llegó a Colombia exiliado tras el golpe de Estado de Pinochet. Aquí encontró un país distinto, pero igualmente tenso. Una nación que hablaba de democracia mientras censuraba sus propios espejos. En los años setenta y ochenta, su cine se convirtió en la conciencia crítica de un país en guerra consigo mismo.

La película que retiraron

Su primera gran confrontación con el poder vino con Canaguaro (1981), una película ambientada en los Llanos Orientales que retrataba la traición a los campesinos guerrilleros tras el fin de la guerra civil de los años cincuenta. El Ministerio de Gobierno ordenó su retiro de salas apenas días después del estreno, alegando que “incitaba a la lucha armada”. Aun así, el filme circuló 'bajo cuerda', convirtiéndose en un símbolo del cine de resistencia.

Tráiler de Canaguaro (1981).

Mariposas S.A. y la censura por invisibilidad

Le siguieron Ajuste de cuentas (1984), que denunció las relaciones entre el Estado, la clase política y el narcotráfico —una década antes de que esas alianzas fueran de conocimiento público—, y El día de las Mercedes (1985), un alegato contra el autoritarismo en el que un pueblo se rebelaba contra un alcalde militar. Ambas fueron censuradas o limitadas en su exhibición por “razones de orden público”.

Pero el caso más complejo fue Mariposas S.A. (1986), una sátira feroz sobre la corrupción en todos los niveles del poder. Irónicamente, la película fue rodada en la Hacienda Nápoles, la de Pablo Escobar, con la participación del cantante Lizandro Meza. El resultado fue un filme casi invisible, rechazado por salas y demás. Hace un tiempo estuvo programada en Retina Latina. No siempre hubo un “prohíbase”; a veces la censura fue simplemente no exhibir.

El breve 'Infierno' (miniserie de TV, 1986)

Esta miniserie salió al aire en la televisión pública y alcanzó a emitirse apenas tres capítulos.Lo que tenía de distinto no era la violencia, era la presencia de un personaje homosexual tratado en serio, no como caricatura.

Para la TV de mitad de los ochenta ese simple hecho bastó para que el canal y la autoridad de TV catalogara el contenido como “inconveniente” y la miniserie no continuara.

CINE DE TERROR · ANÁLISIS

Por qué El exorcista sigue siendo el miedo máximo

Es un caso poco citado, pero muy claro: ahí sí hay interrupción, ahí sí vemos al censor televisivo diciendo “esto en este momento no se ve en los hogares colombianos”. Un mismo tipo de contenido íntimo y polémico recibió dos tratamientos muy distintos en dos épocas distintas. En 1986, con Infierno, lo sacaron de raíz; en 1997, con Perfume de agonía, lo toleraron, pero con condiciones.

Carlos Duplat y la censura de franja

Y en medio de esas dos orillas está la televisión que hacía Carlos Duplat: Amar y vivir (1988), Los Victorinos (1991), Fronteras del regreso (1992), entre otras.

Era una TV de calle, con delincuencia, sexo, música popular, crítica social.

TELEVISIÓN · ARCHIVO

Carlos Duplat y la TV que se atrevió en Colombia

A esas novelas no las tumbaron como a Infierno, pero casi todos los relatos de producción de la época cuentan lo mismo: el canal y los comités de programación revisaban diálogos, pedían bajar tono a una escena de cama, movían una secuencia de violencia para después de las 9 de la noche, o sugerían no dejar tan mal parada a una institución.

Eso no deja huella en el Diario Oficial, pero es censura igual, la de aquellos que piensan en el “hogar colombiano” y deciden cuánto realismo cabe en cada horario.

En Amar y vivir, en 1989, un capítulo traía escenas de un atentado con carro bomba; como el país estaba viviendo exactamente esa violencia en la realidad —la guerra del Estado con Pablo Escobar—, el canal decidió censurar esas imágenes y emitir el episodio sin ese tramo.

Con Los Victorinos la intervención fue más dura: después de dos meses al aire y nueve capítulos, el Consejo Nacional de Televisión ordenó sacarla cuatro semanas desde el 30 de junio de 1991; volvió el 28 de julio, pero ya tarde, de 9:45 p. m. a 10:45 p. m. por Cadena Uno, y cerró el 18 de agosto de 1991. ¿Por qué estuvo fuera de la pantalla? Mostraba con crudeza tres realidades distintas.En Fronteras del regreso el personaje de Marcela Gallego era “la pereirana”, una trabajadora sexual, y eso molestó en la ciudad de Pereira porque sentían que la serie estaba pegando ese estigma a la ciudad; las quejas llegaron a la programadora y al canal y el apodo terminó omitido en los capítulos siguientes.

'Perfume de agonía' (1997-1998)

A finales de 1997 el Canal A lanzó una telenovela ‘rarísima’ para el estándar de TV pública de las 8 de la noche: Perfume de agonía. La hizo Producciones JES, la dirigió Kepa Amuchástegui y la protagonizaron Alejandra Borrero (Helena Saldarriaga) y Marcelo Dos Santos (el secuestrador Darío), con Marcela Carvajal y Ricardo Vélez en los papeles fuertes secundarios.

Helena era hija de un magnate de los medios, venía preparada del exterior para asumir el emporio familiar. Y lo primero que le pasa al pisar el país es que un grupo armado la secuestra. El grupo no solo pide plata, quiere micrófonos y que la prensa oiga su ideología. Y lo que hace la novela —ahí está lo delicado— es seguir el encierro hasta que aparece el síndrome de Estocolmo: la víctima empieza a entender, a escuchar y finalmente a enamorarse del hombre que la retiene.

Para 1997 ese combo era mucho: secuestro (pleno tema del día), discurso político de un grupo ilegal, crítica al poder mediático a través del papá de Helena y, además, la novela anunciaba que iba a tocar también una línea de lesbianismo. Eso la puso de inmediato en el mismo terreno de la censura en el cine y la TV colombiana.

El beso que disparó la polémica

El Noticiero de la 7 registró así la polémica que despertó el beso entre dos mujeres

Alejandra Borrero y Marcela Gallego en la escena del beso que encendió la discusión.

Censura comercial en la TV colombiana

La reacción más fuerte no vino del Estado sino de los anunciantes. Después del beso entre Helena y Elvira (Alejandra Borrero y Marcela Gallego), la empresa Inextra de Colombia —Procter & Gamble— retiró su pauta del espacio. Según contó entonces Producciones JES, la salida de ese anunciante significaba perder cerca de 50 millones de pesos mensuales, y el motivo que dieron fue precisamente la combinación de escenas de lesbianismo con el tratamiento del secuestro.

Aquí la censura fue empresarial y no gubernamental. Además, el rating subió (el día del beso Perfume marcó 24,4 puntos, 2,4 más que la víspera).

A diferencia de los ochenta, ya no estamos en la época de “se suspende el programa”, pero sí en la de “esto va, pero lo castiga la pauta”. Por eso Perfume de agonía es tan útil dentro de la historia de la censura en el cine y la TV colombiana: no la sacaron del aire —duró 135 capítulos y hasta la repitieron en 1998—, pero mostró que, al final, quien también podía censurar era el cliente.

Los temas 'difíciles' de Fernando Vallejo

Fernando Vallejo tiene choques muy claros con la censura y sensibilidad colombiana, separados por veinte años.

Primero, con En la tormenta (México, 1980), una película sobre La Violencia que él quiso filmar en Colombia y no pudo, encontró obstáculos para rodar aquí y terminó haciéndola en México con actores mexicanos.

Cuando la quiso mostrar en Colombia, la respuesta fue que “era un momento muy delicado para pasar una película así”, de modo que la proyección se le cerró.

Veinte años después, ya como novelista, la adaptación de La virgen de los sicarios (Barbet Schroeder, 2000) provocó un escándalo previo al estreno: hubo columnistas que pidieron que no se exhibiera en el país porque “hablaba mal de Medellín” y “del país”. Revista Semana registró el episodio como un intento de prohibición, pero la película sí se estrenó pese al intento de censura desde la opinión.

2018 en adelante, documentales como La negociación, No hubo tiempo para la tristeza

En la segunda mitad de los 2010 empezaron a aparecer documentales colombianos que hablaban del proceso de paz con las FARC y de las víctimas del conflicto cuando todavía ardía la discusión política.

La negociación seguía la mesa de La Habana y No hubo tiempo para la tristeza miraba de frente el duelo. Para un sector eran piezas “muy santistas”, demasiado cercanas al relato del gobierno Santos; para otro sector eran demasiado duras con la Fuerza Pública o con los enemigos del acuerdo.

LITERATURA · ENTREVISTA

Ariana Harwicz escribe donde más duele

Esa combinación los volvió sensibles.

No fue que el Estado los prohibiera, sino que varias salas decidieron no programarlos o darles un espacio mínimo. Eso produjo la sensación de censura, el público sabía que la película existía, pero no la encontraba. Finalmente, se han podido ver en algunas plataformas y en YouTube. Y, como muchas otras películas mencionadas en el texto, con los años han sido recuperadas y exhibidas en canales públicos.

Estefanía Ciro, en Sextante digital, habla de la “censura empresarial”: ya no es el cura ni el ministro, es el exhibidor que, por razones políticas o de negocio, decide qué entra a la cartelera y qué no.

Fuentes

- Concha, Álvaro. Historia social del cine en Colombia. Tomo 2 (1930-1959). Bogotá: APEmanStudio, Dago García Producciones, Black Maria Publicaciones, 2021. Disponible en: libreriacasatomada.com.

- Restrepo Jaramillo, Isabel. Narrativas de la historia en el audiovisual colombiano. Controversias sobre el pasado en cuatro estudios de caso comparados. Medellín: Universidad de Antioquia, Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Fondo Editorial FCSH, 2019. Consulta en línea: ResearchGate · Librería Siglo · reseña en Trashumante.

- Cinemamoments-1934. Cuenta de TikTok sobre cine colombiano y censura. TikTok. https://www.tiktok.com/@cinemamoments_1934

- Simanca Castillo, Orielly. “La censura católica al cine en Medellín: 1936-1955. Una perspectiva de la Iglesia frente a los medios de comunicación”. Historia Crítica, n.º 28, 2004. (consulta en línea en el portal de Historia Crítica / Universidad de los Andes).

- https://journals.openedition.org/histcrit/1163

- Alarcón-Tobón, Santiago y Andrés Villegas Vélez. “Procesos y disputas en la formación del espectador: censura moral y cinefilia en Medellín, 1945-1958”. Historia Crítica, n.º 79, 2021. (consulta en línea en el portal de Historia Crítica / Universidad de los Andes).

- https://journals.openedition.org/histcrit/33850?lang=pt

- “La película misteriosa de Rafael Uribe Uribe”, Semana. https://www.semana.com/cultura/articulo/la-pelicula-misteriosa-de-rafael-uribe-uribe/404293-3/

- “Fuera de foco”, Semana, sobre el estreno de La virgen de los sicarios. https://www.semana.com/nacion/articulo/fuera-foco/43912-3/

- Estefanía Ciro. “Leve historia de la censura en el cine colombiano”. Sextante digital, Universidad Católica Luis Amigó. https://sextante.ucatolicaluisamigo.edu.co/?p=19375

- “Carlos Duplat, creador de Los Victorinos”. La rueda suelta. https://laruedasuelta.com/carlos-duplat-creador-de-los-victorinos/

- Boletín informativo #3 – Septiembre 2005. Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano. “Conferencia III: Nuestros años maravillosos (El largometraje colombiano 1962-1992)”, por Augusto Bernal. Disponible en: https://patrimoniofilmico.org.co/boletines/boletin-informativo-3-septiembre-2005/

- “Dunav Kuzmanich: el compromiso, la valentía y el puro cine”, Festival de Cine Colombiano de Medellín. Enlace

- “El cine de José María Arzuaga”. Catálogo ITM. https://catalogo.itm.edu.co/gpd-el-cine-de-jose-maria-arzuaga--6806aad7d78d7.html

- Archivo hemerográfico de El Tiempo sobre televisión colombiana y censura:

- Entrevista (oral) con Augusto Bernal sobre episodios de censura y retiro de películas en Colombia.

- Entrevista (oral) con Rito Alberto Torres sobre censura en cine colombiano.

- Notas de prensa de El País (2025) sobre el caso de la película Noviembre y las órdenes judiciales de edición.

- Fichas de memoria televisiva sobre Bernardo Romero Pereiro y la miniserie Infierno (1986).

- Fichas y reseñas de los documentales La negociación y No hubo tiempo para la tristeza como ejemplo de veto y exhibición limitada.